こんにちは。中小企業診断士のなかりょです。

中小企業診断士を目指す人が最初に気になるのは、

「どれくらいの勉強すれば合格できるのか?」という点ではないでしょうか。

私自身、社会人として働きながら勉強を進め、

一次試験に469時間、二次試験に513時間、合計982時間の勉強時間をかけてようやく合格しにたどり着きました。

この記事では、

私の実際の勉強時間データを紹介するとともに、現実的な学習計画についてお伝えします。

これから受験を検討している方に、ぜひ参考になれば幸いです。

中小企業診断士の一次試験と二次試験の概要

中小企業診断士試験は「一次試験」と「二次試験」に分かれています。

一次が「知識の広さや理解度」を問うのに対し、二次は「知識の活用力」を問う試験です。

つまり、“暗記から思考へ” の切り替えが合格のポイントになります。

★一次試験:7科目のマークシート方式

| 科目 | 出題範囲の概要 |

|---|---|

| 1.経済学・経済政策 | 経済理論やマクロ・ミクロ経済、景気・金融・財政政策など |

| 2.財務・会計 | 財務諸表の分析やCVP分析、NPV計算など |

| 3.企業経営理論 | 経営戦略・組織論・マーケティング理論など |

| 4.運営管理 | 生産管理や店舗・物流など |

| 5.経営法務 | 会社法・知的財産権・契約関連など |

| 6.経営情報システム | ITシステムや情報セキュリティなど |

| 7.中小企業経営・政策 | 中小企業白書の動向や政策支援制度に関する知識など |

★二次試験:筆記+口述

| 事例 | 出題範囲の概要 |

|---|---|

| 事例Ⅰ(組織・人事) | 組織構造や人事戦略など、組織マネジメントの課題解決力が問われる |

| 事例Ⅱ(マーケティング・流通) | 顧客分析や販路拡大など、マーケティング戦略の立案力が問われる |

| 事例Ⅲ(生産・技術) | 生産計画・品質管理など、現場改善や効率化の提案力が問われる |

| 事例Ⅳ(財務・会計) | 損益分岐点分析やDCF法など、財務分析・経営判断の力が問われる |

中小企業診断士の勉強時間(一般的な目安)

中小企業診断士の合格に必要な勉強時間は、

一次試験と二次試験を合わせておおよそ1,000時間が目安とされています。

受験科目の多さと一次試験の合格後に二次試験が控えていることが主な要因です。

多くの合格者の学習データを平均したもので、

「平日は1〜2時間、休日は3〜5時間の学習を約1年間続ける」といったペースに相当します。

仕事をしながら学習する人が多いため、短期集中よりも「継続できる習慣づくり」が鍵と言えます。

私の実際の勉強時間データ

中小企業診断士を勉強している期間、

私は学習の進捗をStudyplusというアプリで記録していました。

確認してみると、

一次試験と二次試験を合わせて合計982時間(一次469時間+二次513時間)勉強時間を費やしていました。

二次試験は1度不合格となっているので2度受験していますが、結果的に一般的な勉強時間とほぼ同じになりました。

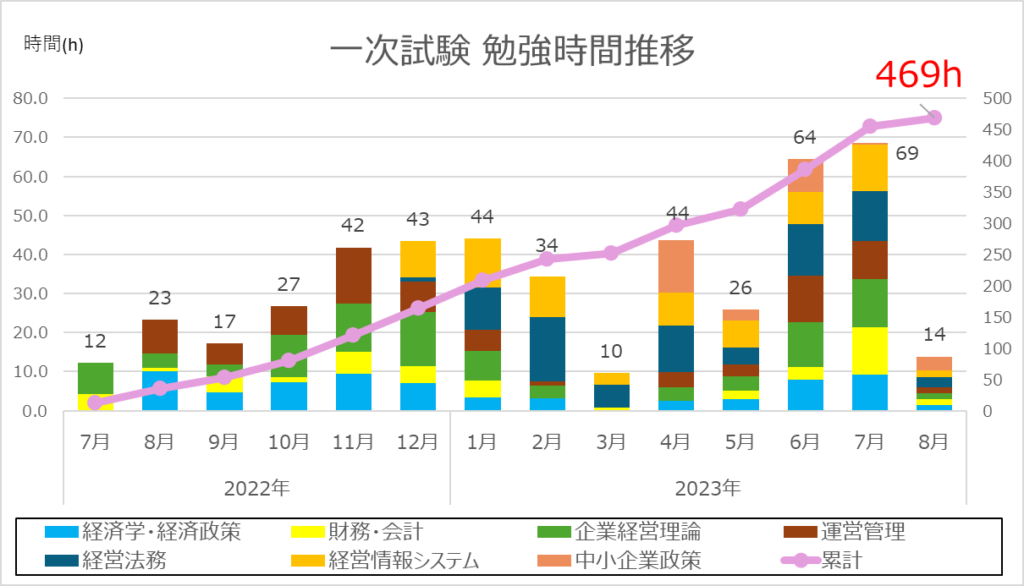

◆一次試験の勉強時間(469時間)【独学】

全体の戦略として理解系4科目(経済・財務・経営理論・運営管理)を前半に取り掛かり、

後半から暗記系3科目(法務・情報システム・中小)を加えて7科目並行して勉強を進めました。

学習開始は1次試験を受験する前年の7月。

序盤の勉強時間は月20〜40時間ペースでしたが、春以降は最も多い月で約70時間に増加させました。

Studyplusではグラフとして勉強時間の推移を確認することが出来ます。

「今月は先月より頑張れた」と進歩を実感できるのは、思っていた以上にモチベーションの維持しに貢献しました。

科目毎の詳細は下記の通りです。

| 科目 | 時間(h) | コメント |

|---|---|---|

| 経済学・経済政策 | 69 | たくさんグラフが出てきて混乱しますが、「暗記」ではなく「理解」することが習熟の近道です。 |

| 財務・会計 | 45 | 本業がこの分野でした。ゼロスタートだと2倍の時間は必要だったと思います。 |

| 企業経営理論 | 94 | 範囲が広いので勉強時間はかかる。勉強が一番楽しい科目でもあります。 |

| 運営管理 | 81 | 製品や商品の動きを考え、イメージを膨らませることで、理解が深まります。 |

| 経営法務 | 78 | 覚えるしかなく一番キツイ科目でした。暗記系のため年初~直前期にかけて詰め込みました。 |

| 経営情報システム | 73 | アルファベット表記の暗記が難しい。覚えても直ぐに忘れるため、年初~直前期にかけて詰め込みました。 |

| 中小企業経営・政策 | 28 | 統計データや補助金の内容は完全に暗記系。直前期の詰め込みで十分対応可能です。 |

一次試験の具体的な勉強計画や勉強方法は下記の記事からどうぞ👇

◆二次試験の勉強時間(513時間)【1回目独学/2回目通信講座】

1度目の受験では独学で283時間、2度目の受験では予備校の通信講座を利用しながら230時間を費やしています。

1度目は一次試験が終わった直後の8月初旬に勉強を開始。

平日は1日に2時間、休日は3時間以上勉強をしていました。

2度目は1度目勉強した貯金があったので、1度目より少ない勉強時間になっています。

下記は二次試験の事例毎の取り組み方です。

| 事例 | 時間(h) | コメント |

|---|---|---|

| 事例Ⅰ | 135 | 事例Ⅰ~Ⅲについては、独学であれば、①~③下記の流れで取組んでいくことが王道です。 ①試験概要の情報収集(ネット記事やYoutube) ②過去問を解いてみて解答プロセスや作法を知る ③過去問を周回して「ふぞろいな合格答案」で採点・復習する |

| 事例Ⅱ | 141 | 同上 |

| 事例Ⅲ | 138 | 同上 |

| 事例Ⅳ | 99 | 本業がこの分野のためアドバンテージがありました。難しい問題ではなく、標準的な問題に取組み基礎を固めるのが一番の近道です。 |

二次試験で1回目に不合格になった理由について、自身で分析した内容も記事にしています👇

社会人が合格するための勉強時間プラン

中小企業診断士試験の学習は、仕事や家庭と両立しながら進める人がほとんどです。

私自身も平日は仕事後に疲れ切って勉強時間を確保できないことがありましたが、いくつかの工夫で勉強時間を確保する仕組みをつくりましたので、ご紹介したいと思います。

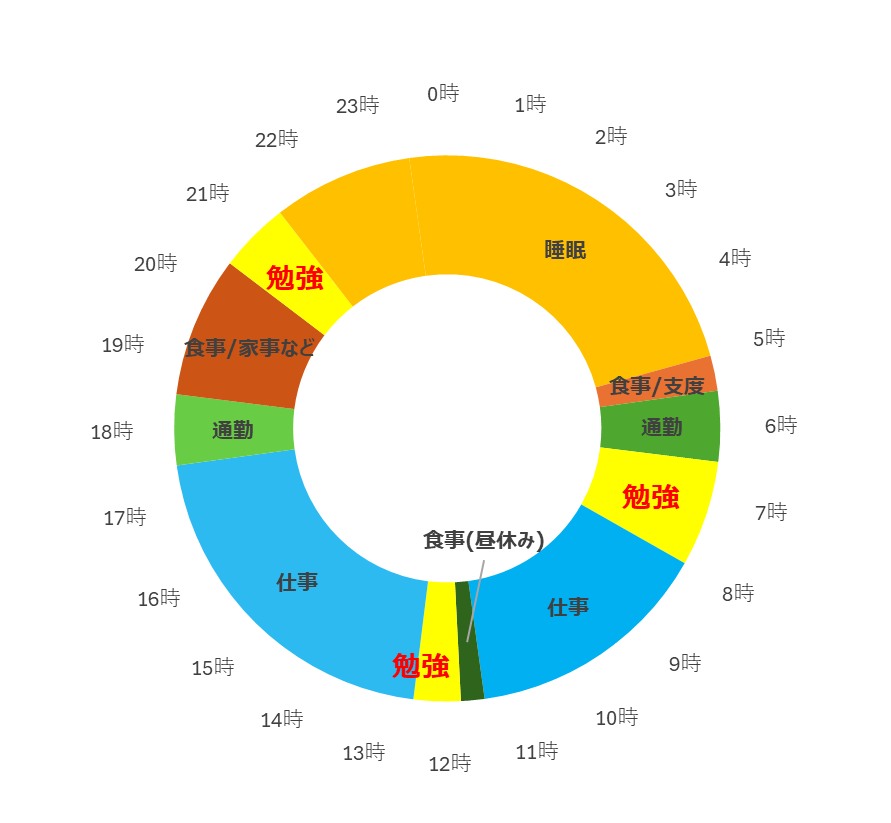

下の図は、一次試験の私の一日のスケジュールの一例です。

朝仕事前に1時間30分、昼休みに30分、家に帰ってから1時間勉強したときのものです。

通勤時間もテキストを読んでいました。

朝や通勤時間を「固定枠」にする

毎日同じ時間帯に勉強時間を確保することで習慣化しやすくなります。

実際、少し早く出社して会社の共用スペースで朝勉時間として確保したり、通勤時間は教科書や単語帳アプリで暗記学習に充てていました。

スキマ時間を「積み上げ型」に変える

昼休みやなどの細切れ時間も教科書や単語帳アプリで暗記系の勉強をして、Studyplusで勉強時間を記録していました。

少しでも進んだことが見えることがモチベーションの維持につながったと思います。

休日は“勉強時間+リフレッシュ時間”のバランスを取る

休日に詰め込みすぎると疲れやストレスがたまる原因にもなります。

午前中は勉強、午後はしっかり休んで趣味の時間にするなどオンとオフをしっかり分けていました。

休日に詰め込む意識はやめて、無理なく勉強を継続することを意識したことが、今では良かったのかなと思います。

まとめ

中小企業診断士試験の勉強は長期戦です。

1次・2次合わせて1,000時間という目安を聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、毎日少しずつ積み重ねる仕組みを作ることが、合格への最短ルートです。

“続けること”を大切に、一歩ずつ積み上げてみませんか?

この記事が働きながら合格を目指す方の参考になればうれしいです。

中小企業診断士試験の私の体験記はこちら👇

コメント