中小企業診断士のなかりょです。

一次試験は7科目もあるので範囲が広く、最初は全体像をつかむだけでも一苦労です。

ですが、全体を理解して計画的に進めていけば、独学でも十分に合格することができます。

この記事では、私が一次試験の勉強を独学で進めて1発合格した際の「勉強計画の立て方」、「1日の勉強内容」、「科目ごとの勉強時間の目安」を具体的に紹介します。

これから独学で診断士試験に挑戦する方にとって、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。

一次試験の概要をつかむ

一次試験は、7科目・2日間にわたって行われる非常に広範囲な試験です。

勉強を始めようと本屋に市販テキストを探しに行ったとき、信じられない程に分厚いテキストを見て「これは長い戦いになりそうだ…」と圧倒されたのを覚えています。

まずは全体像を把握して、どの科目から学習を進めるか、どの程度時間をかけるかの目安を立てることが大切です。

試験科目の全体像

| 科目 | 主な内容 | 学習ポイント | 難易度 (体感) |

|---|---|---|---|

| 経済学・経済政策 | マクロ・ミクロ経済 経済理論 | グラフと数式の理解が中心 | ★★★★☆ |

| 財務・会計 | 簿記・会計・ファイナンス | 数値処理が多いが、理解すれば得点源に。反復練習がカギ | ★★★★★ |

| 企業経営理論 | 経営戦略・組織論・マーケティング | 理論の暗記に偏りすぎず、具体例とセットで理解必要 | ★★★☆☆ |

| 運営管理 | 生産管理・店舗販売管理 | 現場知識が多く、イメージしやすい | ★★☆☆☆ |

| 経営法務 | 会社法・知的財産法・民法 | 用語と条文が多く、初学者には取り付きにくい。繰り返し暗記 | ★★★★☆ |

| 経営情報システム | IT基礎・システム管理 | ITに苦手意識があると難しく感じる。繰り返し暗記 | ★★★☆☆ |

| 中小企業経営・政策 | 中小企業白書・政策制度 | 暗記量が多く、直前期に集中的に対策するのが効果的 | ★☆☆☆☆ |

勉強時間確保の優先順位

一次試験に必要な総勉強時間は、おおよそ500〜800時間が目安と言われています。

7科目を均等に進めるというよりも、得意科目は伸ばし、苦手科目は“ギリギリ合格点まで底上げする” というバランスが重要です。

私自身は財務・会計が本業だったため、早めに得点源化しました。一方で経営法務や中小企業政策のような暗記中心の科目は、直前期に集中して仕上げました。

また、理解する方が暗記するよりも記憶の定着が長いので、勉強初期には経済学・経済政策 や企業経営理論といった理解系科目を優先して取組みました。

全体を通して「優先順位」を明確にすることが、独学の効率を大きく左右します。

独学で社会人が合格を狙うための勉強法

一次試験の範囲は広く、7科目をすべて独学でカバーするのは簡単ではありません。ここでは、私が実際に試行錯誤して行き着いた“独学でも結果が出る勉強法”を紹介します。

テキストは「1つで十分」

私自身も、最初は迷いましたが、実際に勉強してみて感じたのは、「市販のテキスト1つで十分」ということです。

教材を絞り、反復する。このシンプルなやり方が、結果的に最も効率的でした。

私が使用したのは、

『〇年度版 みんなが欲しかった! 中小企業診断士の教科書』(TAC出版)

学習の流れは以下の通りです👇

◆1周目:とにかく通読して全体像をつかむ

最初は理解できなくても構いません。

まずは“どんな試験なのか”を体感することを重視。

◆2周目:丁寧に読み込み、理解を深める

時間をかけて、図表や例題を確認しながら「なぜそうなるのか」を整理します。

この2周を終えた段階で、ようやく「知識の骨格」が出来てくると思います。

この段階では完全に理解、暗記していなくても問題ありません。

ここから先は、過去問演習で実戦的な力を養うステップに移ります。

演習は「過去問5年分×3周」で仕上げる

演習は過去問だけで十分です。

直近のトレンドを踏まえてそれなりの問題数を解くことを考えると、直近5年分が丁度良いと思います。

私が使用したのは、

『中小企業診断士 〇年度版 最速合格のための 第1次試験過去問題集』(TAC出版)

市販の過去問題集は多くが直近5年分を収録していますので、これで十分対応可能です。

ただ、中小企業政策は統計データが毎年更新されるため、過去問で古いデータを扱う問題を解くよりも、最新の演習問題集で勉強することをおすすめします。

私が使用したのは、

『中小企業診断士 〇年度版 最速合格のための スピード問題集 7 中小企業経営・中小企業政策』(TAC出版)

過去問の回し方は以下の3ステップで行っていました👇

◆1周目:理解重視。間違えた問題を徹底分析する

・解答を見ながら「なぜこの選択肢が正しいのか/間違いなのか」を確認する。

・知識不足を感じた部分は、必ずテキストに戻って該当箇所を読み直す。

◆2周目:弱点補強。1周目で間違えた問題だけ解く

・1周目で×をつけた問題を中心に再挑戦する。

・正答できたら印をつけて「理解済」に分類する。

→この段階では、「苦手論点の克服」に集中する。

◆3周目:全問を再度解く。自分の言葉で説明できるようにする

3周目の目的は“正解する”ではなく、「なぜその選択肢が正しく、他の選択肢が誤っているのか」を自分の言葉で説明できるようにして、理解を深めることです。

たとえば

経営理論で「マズローの欲求5段階説」が問われた場合、

選択肢ア:「自己実現の欲求が満たされると、社会的欲求が高まる」

→ 順番が逆で誤っている。社会的欲求が満たされた“後”に、自己実現の欲求が高まる。

このように、選択肢を見て何が間違っているのかを自分の言葉で説明できるようになることが、理解の深まり、記憶の定着へとつながっていきます。

「朝=理解」「夜=演習/復習」「通勤=暗記」の時間戦略

社会人が独学で合格するには、時間帯ごとに役割を分けるのも効果的です。

毎日が該当するわけではありませんが、1日の中で私は下記のように時間を配分していました。

| 時間帯 | 勉強内容 | 狙い |

|---|---|---|

| 朝(出勤前) | 新しい内容・苦手科目の理解 | 脳がフレッシュで吸収率が良い |

| 通勤時間 | 暗記の反復 | スキマ時間を積み上げに変える |

| 夜(帰宅後) | 過去問演習・復習 | 定着と整理の時間にする |

特にはゴールデンタイムです。

一日の中で最も頭が冴えている時間帯に、理解系科目を持ってくるのがポイントです。

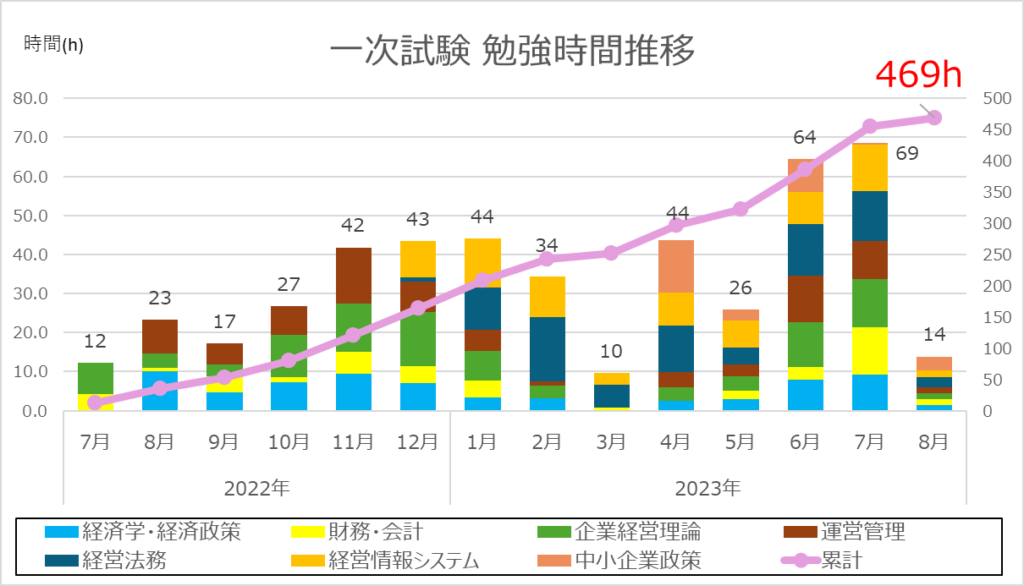

科目ごとの勉強時間の目安と優先順位

私の勉強時間と科目ごとの勉強の優先順位についてご紹介したいと思います。

総学習時間:469時間

学習期間:約1年月(2022年7月〜2023年8月)

科目ごとの優先順位:

①企業経営理論

→ すべての科目の基盤となるため一番初めに着手

②財務会計、運営管理、経済学・経済政策

→ 理解系科目のため記憶に定着しやすい、早期に固める方が良い

③経営法務、経営情報システム

→ 暗記系科目のため勉強後半に集中して詰め込む方が良い

④中小企業経営・政策

→ 暗記系科目で範囲が狭いため、直前期に集中して詰め込みが吉

私がどうやって勉強時間を確保していたか、下記の記事でご確認いただけます👇

まとめ:独学でも「計画」と「勉強時間積み重ね」で必ず合格は狙える

中小企業診断士の一次試験は、学習の全体像をつかみ「自分に合った計画」を立てて一歩ずつ進めていけば、独学でも合格は十分に狙えます。

焦らず、自分のペースで一歩ずつ積み重ねていきましょう。

あなたの努力は、必ず結果につながります。

一次試験に取り組まれる方に、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。

ではでは。

二次試験を含めた試験全体の勉強時間など関連記事👇

コメント